Das Potenzial von Biomasse spielt in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der erneuerbaren Energien eine entscheidende Rolle, besonders in der Nutzung von Vergärungsanlagen. Unsere neueste Infografik bietet einen umfassenden Leitfaden, der zeigt, wie verschiedene Biomasse in unterschiedlichen Fermentationstechnologien optimal eingesetzt werden können.

Einblick in die Infografik

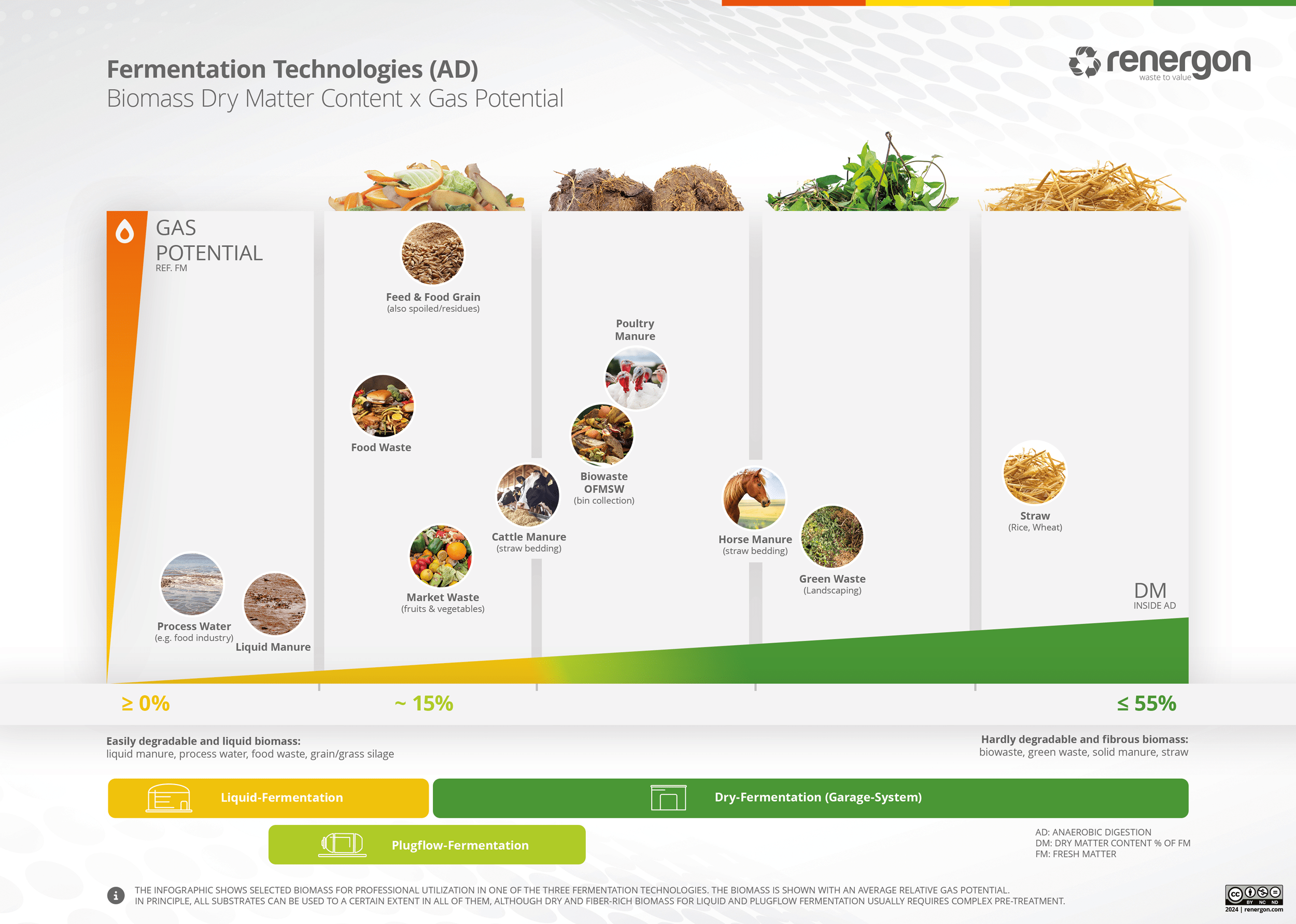

1. Auswahl der Biomasse

Dieser Teil hilft Ihnen zu verstehen, welche Arten von Biomasse am besten für Flüssig-, Feststoff- und Pfropfenstromfermentation geeignet sind, und erleichtert so die Entscheidungsfindung.

2. Gaspotenzial der Biomasse

Es ist wichtig zu wissen, wie viel Energie man aus unterschiedlichen Biomassen gewinnen kann. Unsere Infografik zeigt das durchschnittliche Gaspotenzial jeder Biomasseart auf, um einen klaren Vergleich der Energiepotenziale zu ermöglichen.

3. Passende Technologien

Nicht jede Biomasse ist für jede Fermentationstechnologie gleich gut geeignet. Unsere Infografik hilft dabei zu verstehen, welche Biomassen am besten zu den verschiedenen Fermentationstechniken passen.

Wichtige Erkenntnisse

Ein zentraler Punkt ist, dass zwar alle Biomassen grundsätzlich in jeder Technologie verwendet werden können, trockene und faserreiche Biomasse aber oft eine aufwendigere Vorbehandlung benötigt, besonders bei der Flüssig- und Pfropfenstromfermentation.

Warum das wichtig ist

Auf der Suche nach nachhaltigen und effizienten Energiequellen, spielt Biomasse in der Fermentationstechnologie eine große Rolle. Unsere Infografik dient nicht nur als Bildungsmaterial, sondern auch als praktischer Leitfaden, um informierte Entscheidungen für eine optimale Verwertung und Energieproduktion zu treffen.

Fazit

Wir möchten Sie herzlich einladen, sich unsere Infografik anzusehen und dadurch mehr über die Möglichkeiten von Biomasse in der Fermentationstechnologie zu erfahren. Wenn wir gemeinsam auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien bleiben, tragen wir zusammen zu einer umweltfreundlicheren und effizienteren Zukunft bei.

FAQ – Biogas Grundwissen

Abhängig vom Entstehungsort und der Zusammensetzung des Gasgemischs spricht man von Sumpfgas, Faulgas, Klärgas, Grubengas, Deponiegas oder im landwirtschaftlichen Bereich von Biogas. Letzteres besteht zu 55–70 % aus dem brennbaren Methan (CH4) und zu 30–45 % aus Kohlenstoffdioxid (CO₂). Spuren anderer anorganischer (CO, H2, H2S, NH3, N2, N2O, H₂O) sowie leicht flüchtiger organischer (C1-C6) Verbindungen können zudem im Biogas zu finden sein. Biogas ist ein regenerativer Energieträger, der sich gut speichern und transportieren lässt und auch als Rohstoff in der chemischen Industrie verwendet werden kann.

Biogas wird aus biogenen Abfällen und Reststoffen mittels Vergärung unter Luftabschluss in einer Biogasanlage produziert. Es ist eine erneuerbare Energiequelle und kann in Erdgas-Qualität aufbereitet ins Gasnetz eingespeist werden, oder mittels eines Blockheizkraftwerks (BHKW) in Strom zur Netzeinspeisung gewandelt werden. Zudem kann es sowohl als Treibstoff als auch Wärmeenergie genutzt werden. In der Schweiz werden keine Energiepflanzen bzw. Nahrungs-/Futtermittel (z.B. Mais) speziell für die Biogas-Produktion angebaut (s.a. Artikel: Wie funktioniert eine Biogasanlage?).

Biogas wird aus Biomasse gewonnen, indem die in den pflanzlichen Rohstoffen (Reststoffe, Abfälle) gespeicherte Sonnenenergie durch mikrobielle Vergärung nutzbar gemacht wird. Biomasse besteht aus der Trockensubstanz (wie Eiweiss, Fett und Kohlenhydraten und Mineralien) und einem bestimmten Wassergehalt. Während des anaeroben Abbauprozesses (Fermentation, Vergärung) wird der verfügbare Kohlenstoff zu Biogas (CH4 und CO₂) umgesetzt. Im Gärprodukt (Rest nach dem anaeroben Abbau) finden sich schwer abbaubare Stoffe (in erster Linie holzige Bestandteile) sowie die Nährstoffe des Ausgangsmaterials (N,P,K) und Wasser. Das im Biogas enthaltene erneuerbare Methan stellt dabei als brennbares Gas den Energieträger dar (s.a. Artikel: Wie funktioniert eine Biogasanlage?).

Der natürliche Stoffkreislauf schliesst sich, wenn der organische Rest, der Gärrest (Gärprodukt), nach der Vergärung in der Biogasanlage mit den darin befindlichen Nährstoffen, wieder dem Boden zurückgegeben wird. Neben der Düngewirkung durch Nährstoffe zeigt sich in der praktischen Anwendung, die eine Verbesserung der Bodenstruktur mitsamt der stetigen Erhöhung des Humusanteils auf den Ackerflächen. Dieser Humusaufbau verbessert dabei die Wasserspeicherkapazität des Bodens drastisch. Deshalb werden in trockenen Zeiten bis zu 70% der Ernteausfälle vermeidbar.

Biogas ist CO₂-neutral. Das bedeutet, dass die Biomasse, die in der Biogasanlage vergoren wird, in der Vergangenheit in Pflanzenform genau die Menge an CO₂ gebunden hat, die bei der Verbrennung des späteren Biogases wieder freigesetzt wird. Das Biogas verursacht somit keinen zusätzlichen Ausstoss von CO₂. Ein weiterer Pluspunkt in der allgemeinen Klimabilanz ist, dass Biogas vor Ort produzierbar ist.

Das ist abhängig von der Größe der Biogasanlage, sowie der Menge der verwendeten Einsatzstoffe. Es hängt auch davon ab, ob Bio-Methan oder Strom und Wärme produziert wird. Mit unserem kostenlosen Biogasrechner können Sie das Potenzial einfach und schnell selbst simulieren. Hier geht’s zum Biogasrechner

Der Trockensubstanz-Gehalt, kurz TS-Gehalt, oder Trockenmasse-Gehalt, bezeichnet den prozentualen Feststoffanteil in einem Stoffgemisch. Je höher der Anteil ist, desto trockener ist dieses Gemisch. Die Einheit des TS-Gehalts ist Prozent [Gew. %].

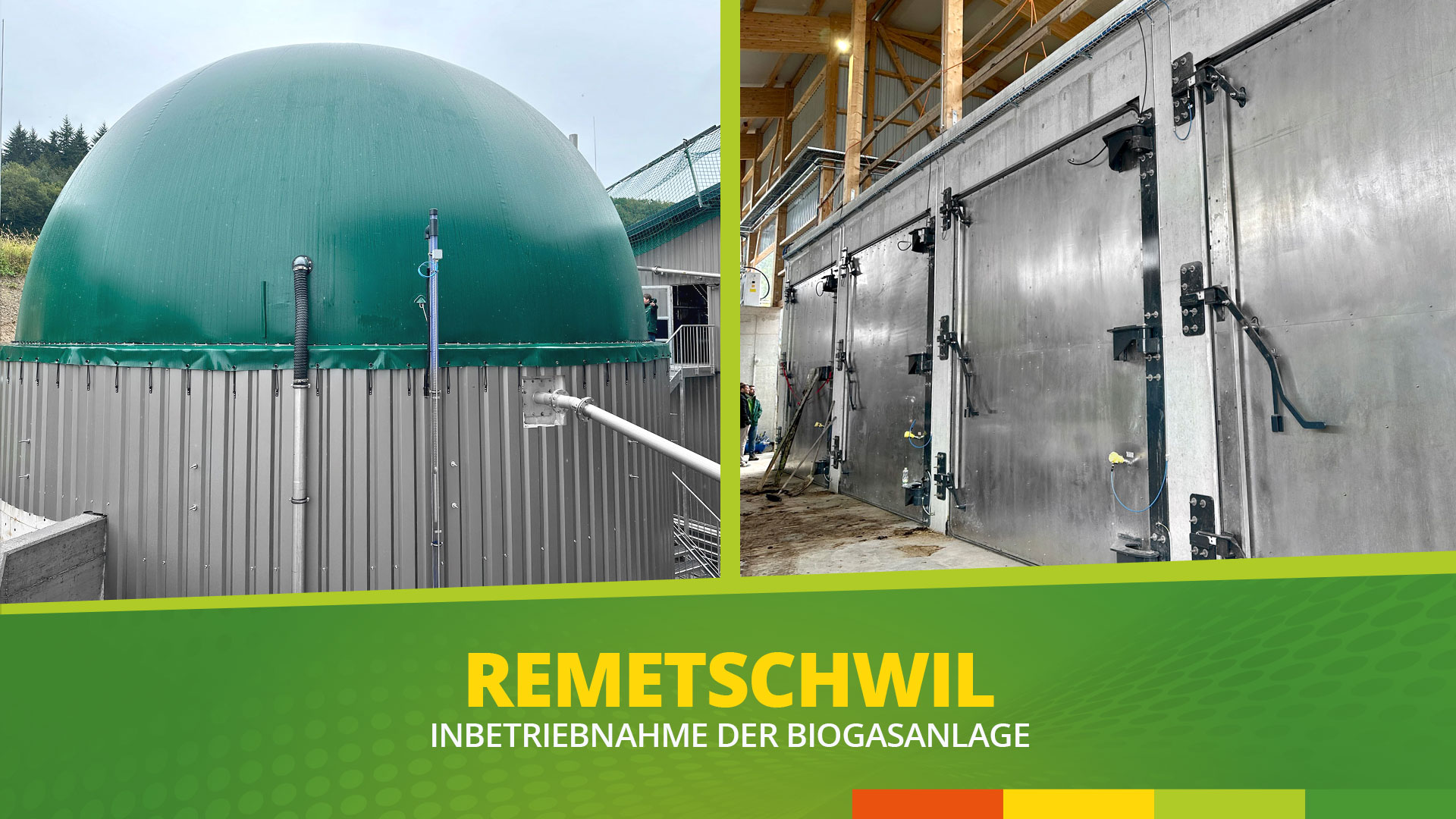

In einer Biogasanlage entsteht Biogas. Das geschieht durch den anaeroben Abbauprozess organischer Abfälle in grossen Fermenterboxen. Diese organischen Abfälle und Reststoffe mit hohem Feststoffanteil aus dem kommunalen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich sind zum Beispiel Bioabfall, Grünschnitt, Lebensmittelreste, Schlachtabfälle und Festmist (Pferde, Rinder, Schwein, Geflügel).

Die Fermenterboxen werden, zeitlich versetzt innerhalb weniger Tage, mit den verfügbaren organischen Feststoffen befüllt (diskontinuierlicher Prozess). Zum Starten und Aufrechterhalten des thermophilen Biogasprozesses wird die Biomasse mit erwärmter Prozessflüssigkeit (Perkolat) besprüht, welche durch die Biomasse sickert und anschliessend wieder dem Tank zugeführt wird. Durch diesen geschlossenen Kreislauf werden die im Perkolat enthaltenen Mikroorganismen, essenziellen Nährstoffe, Feuchtigkeit und Wärme gleichmäßig in der Biomasse verteilt. Die Biomasse wird während der gesamten Verweilzeit nicht bewegt, weshalb die Feststoff-Fermentation ohne aufwändige und anfällige Pump-, Rühr- und Heiztechnik auskommt. Das Resultat ist eine wartungsfreundliche Anlage mit hoher Verfügbarkeit und Lebensdauer, sowie mit geringem Wärme- und Eigenenergiebedarf.

Während des anaeroben Abbauprozesses entsteht Biogas, das in einem BHKW zu Strom und Wärme umgewandelt werden kann. Alternativ besteht die Möglichkeit, das erzeugte Gas zu Biomethan (Erdgas-Qualität, >96 % Methan) aufzubereiten, welches dann direkt ins Gasnetz eingespeist wird. Durch die zeitversetzte Befüllung der Boxen entsteht, über alle Fermenterboxen kumuliert, ein kontinuierlicher Gasertrag wie im Diagramm oben dargestellt. Das Gärprodukt, welches eine Massenreduktion gegenüber der eingesetzten Biomasse erfährt, kann direkt als hochwertiger Dünger und zum Humusaufbau auf die Felder ausgebracht oder zu Kompost aufbereitet und vermarktet werden. Störstoffe in der Biomasse haben weder auf die robuste Anlagentechnik noch auf den stabilen biologischen Abbauprozess irgendeinen Einfluss.